|

(注:世界是多元化的,肖溪也是多角度的。在2007年我们推出一组《肖溪故事系列》,希望更走近淳朴的肖溪与肖溪人。虽为作者自身观感,但可让肖溪在我们的记忆中,更立体、更丰满、更真实。希望各位驴友与肖溪人不吝提供丰富资料)

又一个春天,油菜花在属于它的季节里肆意地挥洒着色彩,将土地涂抹得黄灿灿的。每个人都在预谋着出逃,逃出城市,去享受春光,享受灿烂。沿途的春光,催促着我们一路狂奔,把我们带到了渠江边上的一个小镇——肖溪古镇。

名字变迁述说古老历史

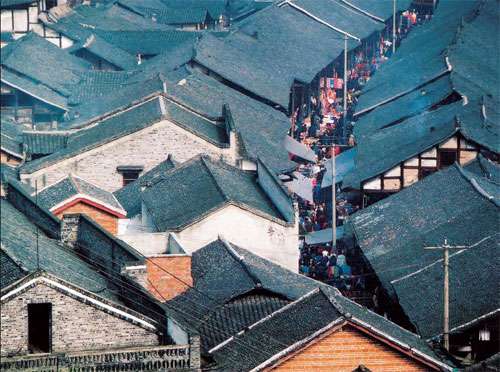

肖溪古镇就在山岩下渠江边,站在山岩上可尽览古镇全貌。一幢幢首尾相连的青瓦房,联属成了眼前的小镇,她的古老也无须再做过多的说明。唯有她名字的变迁还在诉说着她久远的历史。听镇上的人说,这里原叫肖家场,当年“湖广填四川”时,有肖姓移民在此建房落户,设店经商,因此场镇也就随了这户人家的姓。而又据《广安州新志》载,传说这里曾有龙凤飞翔,故早前也叫龙凤州。

在陆路交通尚不发达的往昔岁月里,肖溪因紧临渠江而曾是繁华的水码头,是广安县(今广安区)东部地区的客商与外界联系的重要驿站,人来人往与物货交流,肖溪也就成了客商云集之地。故这里店家生意兴隆,店铺也逐渐增多,街就自然延长,至清末时,形成了一条长三百余米的集镇。

这样的季节里,肖溪古镇又别具乡土味,山岩上、渠江边黄灿灿的油菜花将其包围着。蜜蜂们也嗡嗡地采着花蜜,忙得养蜂人手忙脚乱。站在山岩上我并没有认出这个小镇,她尚在我记忆的盲角。

熙来攘往的古镇繁华

恰逢逢场天。当我们顺着人群踏上通往古镇的青石板石梯时,记忆慢慢地让我回放着这里曾经的景象。眼前的场景是如此的熟悉,石梯阶沿满是人,要么站着,要么坐在倒扣着的背篓上,背篓前摆放着货物。以前,我总是看着这些货物走到小镇上去的。对了,那块看似碑座、实际无碑的“无字碑”还在那里。据说,此碑处为当年渠江涨洪水最高水位,因其所造成的损失无以估量,故立此无字碑。一切都变得熟悉起来。

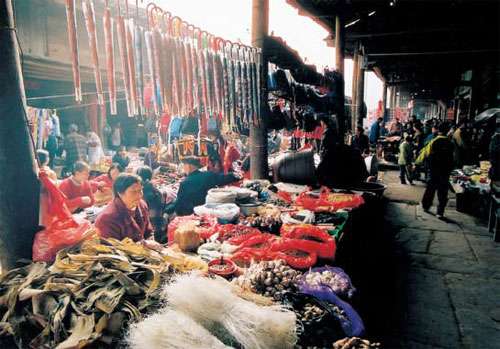

走下石梯,来到古镇,记忆完全回来了。以前赶集的种种画面都浮现了出来。此时的小镇还是那么热闹,人来人往,川流不息,街道上一个货摊挨着一个货摊,有卖种子的,有卖布匹的,还有卖农副工具的,一溜过去,甚是壮观。在我的记忆里,这些货物过去都是摆在廊檐下的。如今廊檐下大多成了茶铺,很多上了年纪的人一大早就赶到这里来喝早茶了,现在正开心地打着长牌。突然,几头装在竹笼里的“八戒兄”被抬着过来了,我们几时见过这等场面,顿时还引起了小小的骚动。

来到渠江边,江边上有人正在浣洗衣服,还有人在船上晾晒渔网。我曾在这里坐着船到江中心去看肖溪这条“江边一只船”,很多望溪与渠县的人也走水路坐船到此赶集。重回古镇,我已成了这里熟悉的陌生人。古镇的街道与别处的街道有所不同,街市中间空地比头尾要宽,这也许是当初建镇之时考虑到便于客商或赶集的人流能从容回旋。街房系穿逗木梁架结构,小青瓦屋面,单檐悬山式屋顶,分一楼一底和平房两种。左右阶沿要高出街道半个身子样子,形成风格独特的宽敞长廊,廊柱高达5米左右。如今才依稀记得,过去赶集的时候,也有下雨天,却并没有在雨中买卖货物的记忆,原来就是因为这里有着“雨不湿衣,日不当阳”的宽阔檐廊。

一桥相隔的世俗生活

依稀记得前面有一座桥。沿着宽阔的街道向前走着。走到街的尽头,眼前是一个长10余米的石梯。石梯上多是一些卖烟叶的,烟叶一捆一捆的,这在城市里早已不多见了。旁边一个大的平台成了包松花皮蛋的专用场地。石梯下正是那座石桥,镇上的人说那是“维新桥”,说是维新桥,可它建于清道光元年的时间,好像又与维新运动扯不上丝毫关系。仔细打量这座桥,发现桥两边栏上嵌有戏剧人物浮雕,两边刻有龙头龙尾,只是岁月已将浮雕打磨得模糊不清了。

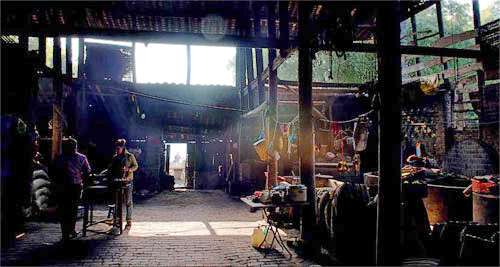

维新桥的另一端连接的是老街与半边街。肖溪的地形如重庆一般,出门就是爬坡上坎。沿着山势攀爬的石阶,隐约可见石板上刻有字,也不知模糊的字里行间镌刻着怎样的沧桑。石梯向上延伸着,将一家一户串接起来,几步石梯便有一个平台,可用作晾晒粮食,也是街坊邻居唠家常的地方。开门就是店,有剃头匠正在家门口用皂角给人洗头理发。而另一边的油坊里飘出了热热的清油香。来到半边街,这里没有商业铺面,是纯粹的民居。有小孩子在场坝里玩耍着,也有的将自家的条凳搬到门口,认真地写着作业。

寻一个开阔空地坐下来,看着不远处黄灿灿的油菜花和宽阔的渠江水。突然想到刚才有两个老妇人,各自坐在自家门口的石凳上,隔着不到2米的石梯聊着天,心里竟莫名的感动着。我想我又找到了与这里不再隔膜的感觉,那是早已久远的家园感觉,将不再遗忘。

|